Si è concluso con straordinaria partecipazione di pubblico l’evento “L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI – la Medicina incontra l’Arte”, svoltosi venerdì 5 aprile 2025 presso il Teatro Subasio di Spello. La manifestazione, promossa dal Lions Club Foligno in collaborazione con il Comune di Spello, la Lega del Filo d’Oro e l’Associazione Socioculturale per Ciechi e Ipovedenti “Il Sole”, ha offerto un’importante occasione di riflessione sul rapporto tra percezione sensoriale, arte e inclusione.

Testimonianza Personale: Katia Mascioni

Una donna condivide la sua esperienza di progressiva perdita della vista nel 2022, culminata in una forte infiammazione che le impediva di aprire gli occhi. Descrive il periodo di oscurità, dolore e difficoltà nelle attività quotidiane, sottolineando come questa esperienza le abbia fatto comprendere il valore di cose semplici come “guardare il viso di mio figlio, leggere, scrivere, camminare, guidare, lavorare, guardare un tramonto, un’alba, essere libera di fare o non fare, di uscire da sola, di essere indipendente ed autonoma.”

Durante la malattia, ha trovato conforto e riflessione nella solitudine, ascoltando musica e audiolibri, evidenziando come “la musica, l’arte è fondamentale anche per il recupero di alcune malattie.”

Dopo il miglioramento grazie alla medicina e al supporto dei suoi cari (“Grazie ai miei cari mi sono aperta nuovamente al mondo”), ha sentito la necessità di aiutare chi stava peggio, visitando la Lega del Filo d’Oro di Osimo. Questa visita le ha donato “un senso fortissimo di gioia e di speranza”. Successivamente è entrata nel Lions Club di Foligno.

Conclude affermando di essere diventata “una donna e una madre più forte e sicura di prima” e incoraggia gli altri a “Reagite sempre, abbiate forza, siate sempre speranzosi anche nei momenti più bui della vita”, citando Sabrina Santilli, fondatrice della Lega del Filo d’Oro: “Avanti tutta e buon coraggio, senza mai tirarsi indietro”.

Commento sulla Disabilità: Mauro Zampolini

Il relatore successivo commenta la testimonianza, sottolineando l’importanza dell’esperienza vissuta (“il senso dell’inness, no? Del vissuto di malattia e come questa cosa in qualche modo nella sofferenza arricchisce”). Evidenzia anche il contrasto tra l’isolamento sociale (“sickness”) e l’importanza del supporto sociale e dell’interazione con gli altri.

Afferma che “la disabilità non è mai un problema personale, è un problema di interazione con il mondo esterno.” Sottolinea come un ambiente accogliente ed empatico possa diminuire l’impatto della disabilità, mentre le barriere (non solo fisiche ma anche relazionali) lo aumentano. Conclude che “siamo delle persone dipendenti dall’ambiente esterno”.

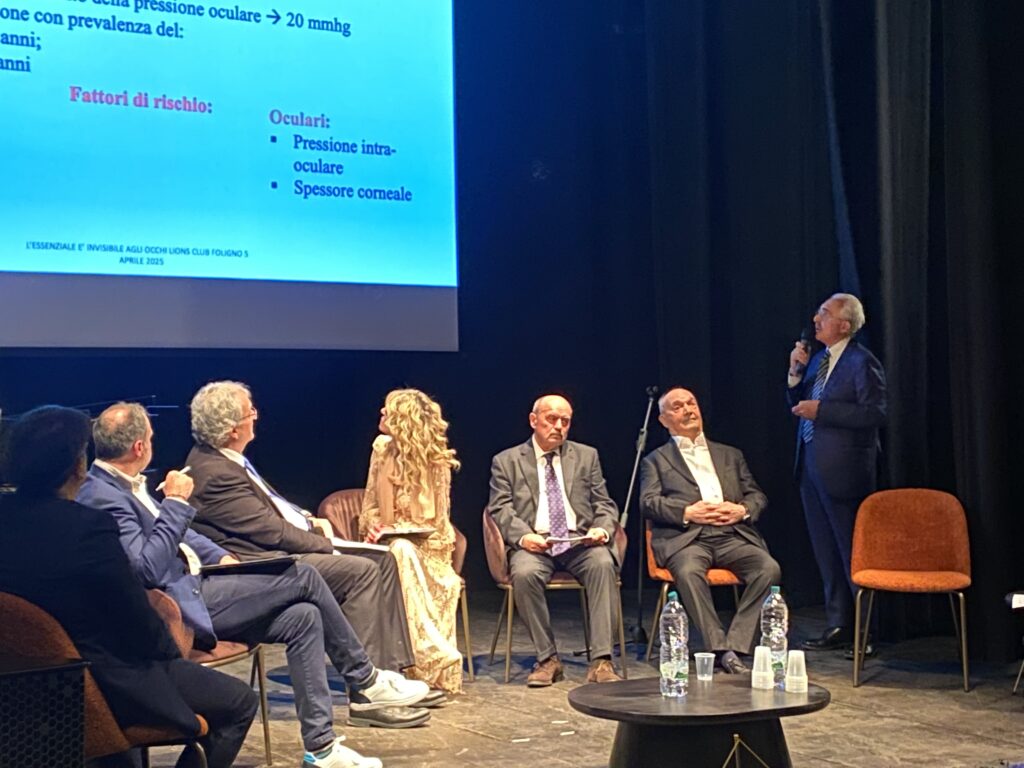

Presentazione sulle Malattie Oculari (Professor Lupidi):

Il Professor Lupidi introduce il tema dell’ipovisione, definendola come un deficit visivo che limita le attività (basandosi sulla tabella ottotipica) o che comporta un residuo visivo inferiore a 3/10 o un campo visivo inferiore al 60%. Descrive diverse categorie di deficit visivo, fino alla cecità assoluta.

Evidenzia la dimensione sociale del problema, con 246 milioni di ipovedenti a livello globale, concentrati soprattutto in Asia meridionale e Africa subsahariana. In Italia si contano 1.200.000 ipovedenti e 150.000 ciechi.

Discute le cause dell’ipovisione, distinguendo tra paesi in via di sviluppo (cataratta, tracoma) e paesi sviluppati (degenerazione maculare senile, glaucoma). Nei bambini fino a 5 anni, le cause principali sono difetti oculari congeniti, di cui il 20% genetiche e l’80% multifattoriali. Sottolinea l’importanza della prevenzione, della consulenza genetica e del trattamento medico-chirurgico precoce, seguito dalla rieducazione/riabilitazione che consideri anche aspetti sistemici e neurologici spesso associati.

Il professore approfondisce diverse sindromi associate a sordità e deficit visivo (Usher, CHARGE, malattia di Norrie), la cataratta congenita (importanza del test del riflesso rosso e trattamento chirurgico tempestivo), il glaucoma (congenito e acquisito, sottolineando la patogenesi legata alla pressione intraoculare e l’importanza della prevenzione dopo i 40 anni con il controllo della pressione oculare). Descrive i trattamenti per il glaucoma (colliri, laser, chirurgia con i suoi limiti legati alla cicatrizzazione).

Passa poi all’ipovisione sotto i 50 anni, con la retinopatia diabetica come causa principale, sottolineando l’importanza del controllo metabolico e del fondo oculare. Descrive le forme non proliferante e proliferante, e i trattamenti con iniezioni intravitreali (anti-VEGF e cortisonici) e laser.

Infine, affronta la degenerazione maculare senile come principale causa di ipovisione sopra i 50 anni, distinguendo tra forma secca (atrofica) e umida (essudativa). Descrive i sintomi (riduzione della visione centrale, metamorfopsie) e la diagnosi (test di Amsler, fondo oculare, OCT). Per la forma secca non esiste una terapia efficace, ma si raccomanda la prevenzione dei fattori di rischio e l’uso di integratori. Per la forma umida sono disponibili terapie efficaci con iniezioni intravitreali anti-VEGF. Sottolinea l’importanza dei centri di ipovisione per la formazione e la riabilitazione nell’uso di ausili ottici e tecnologie assistive.

Conclude evidenziando come l’ipovisione sia una “sfida significativa per la società richiedendo un impegno collettivo” e sottolinea l’importanza della prevenzione, dello stile di vita e delle nuove tecnologie.

Dott. ROSSANO BARTOLI”

Questa fonte presenta l’intervento del Presidente della Lega del Filo d’Oro, il Dottor Rossano Bartoli, che illustra la storia, l’attività e le sfide dell’organizzazione.

Presentazione della Lega del Filo d’Oro (Dottor Rossano Bartoli):

Il Presidente ringrazia per l’opportunità e sottolinea la presenza in sala di una ragazza sordocieca con le sue interpreti (LIS e tattile). Viene proiettato un breve filmato che ripercorre la storia della Lega, nata nel 1964 grazie alla tenacia e alla visione di Sabrina Santilli, una donna diventata sordocieca a causa di una meningite. Il filo d’oro simboleggia il legame che permette a chi non vede e non sente di restare in contatto con il mondo. Il filmato evidenzia l’impegno dell’organizzazione nel garantire autonomia e diritti alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, grazie alla passione e all’empatia dei professionisti e al sostegno di numerosi amici e sostenitori. Vengono citati i grandi progetti come il nuovo centro nazionale nelle Marche e l’apertura di nuove sedi territoriali. Il motto dell’organizzazione è “Avanti e buon coraggio, senza mai tirarsi indietro”.

Il Dottor Bartoli riprende la parola, raccontando la storia di Sabrina Santilli e della nascita della Lega del Filo d’Oro a Osimo. Sottolinea la crescita dell’organizzazione, presente in 11 regioni italiane con strutture residenziali, centri diurni e servizi territoriali, grazie alla generosità dei sostenitori.

Esprime tuttavia un forte rammarico per la mancata attuazione nei fatti dei diritti sanciti dalle leggi per le persone con disabilità, citando la necessità di servizi adeguati e il problema dei costi spesso addotto come scusa. Rinnova l’impegno della Lega per il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica (ricordando una legge del 2010 rimasta inattuata).

Dott. Mauro Zampolini

Ringrazia il Presidente e sottolinea come la disabilità non sia solo un problema, ma anche un’opportunità e soprattutto fonte di diritti. Cita l’importanza del diritto ad avere le stesse opportunità, non come un’ideologia ma come una cosa reale e possibile che porta anche a risparmi economici nel lungo termine.

Ritorna sul tema delle tecnologie, cruciali per i sordociechi che si affidano principalmente alla sensibilità tattile come unica porta d’ingresso per il cervello. Evidenzia come le nuove tecnologie (vibrazioni, intelligenza artificiale, microcamere che traducono immagini in vibrazioni, microfoni che traducono suoni in vibrazioni tattili) offrano prospettive incredibili. Cita anche la possibilità di registrare e interpretare le onde cerebrali per la comunicazione. Conclude con un ottimismo verso il futuro grazie al progresso scientifico e tecnologico.

Andrea Baffoni

Questa fonte esplora il tema del tatto nell’arte e nella riabilitazione, con interventi di esperti in arte e riabilitazione, e un contributo sulla musica.

Il Tatto nell’Arte (Relatore Andrea Baffoni):

Il relatore introduce come nel Novecento l’arte abbia incontrato il senso del tatto, precedentemente dato per scontato. Cita Filippo Tommaso Marinetti e l’invenzione del tattilismo nel 1921, descrivendo la prima “tavola tattica” come “un’imbarcazione che porterà lo spirito umano verso paesaggi sconosciuti.”

Sottolinea che l’idea di Marinetti non era specificamente rivolta ai non vedenti, ma nasceva da una concezione polisensoriale futurista, dove tutti i sensi (vista, udito, gusto, olfatto e infine tatto) dovevano essere coinvolti nell’esperienza artistica. Il tattilismo mirava a esprimere un contenuto estetico attraverso materiali diversi (carta vetrata, seta, piume), creando una sorta di “estetica del tatto”.

Questo processo ha portato gli artisti a integrare elementi plastici nelle loro opere, spingendo la curiosità verso la materia (Enrico Prampolini) e lo spazio (Lucio Fontana e lo spazialismo, Alberto Burri). L’opera diventa un’immersione sensoriale a 360 gradi.

Il relatore fa un excursus sull’importanza dell’invisibile nell’arte (Josephine Peladan e i Salon della Rose-Croix, preludio all’astrazione) e poi si concentra su Bruno Munari, futurista e spazialista che ha sviluppato le “macchine inutili” (espressione dinamica dell’oggetto d’arte) e le tavole tattili. Cita una frase di Munari sull’importanza di tutti i recettori sensoriali nell’infanzia. Munari ha portato l’esperienza del tattilismo nella pedagogia, realizzando nel 1976 il primo laboratorio tattile per una bambina non vedente. Il tattilismo diventa così un sistema per “vedere senza vista”.

Viene citata la mostra “Le mani guardano” (1977 a Milano) che invitava a toccare le opere, rovesciando il tradizionale divieto. I laboratori tattili di Munari furono così significativi da essere ripresi anche da Maria Montessori.

Il relatore fa una breve digressione sull’arte contemporanea, citando la mostra “Euforia” del Ban Museum a Roma, con opere da toccare e con cui interagire sensorialmente.

Infine, presenta due esempi concreti di fruizione artistica attraverso il tatto: il Museo Tattile Anteos di Bologna (riproduzioni tattili di opere famose) e il progetto “Trasimeno per tutti” a Castiglione del Lago (totem con bassorilievi e scritte in Braille). Conclude sottolineando come l’arte possa diventare fruibile a 360 gradi e cita le opere di Donatella Masciarri, che attraverso il passaggio dalla figura all’astrazione invitano lo spettatore a un viaggio tra il visibile e l’invisibile.

Il Tatto nella Riabilitazione (Dottor Enrico Marzola):

Il Dottor Marzola, cieco assoluto dalla tenera età a causa di un glaucoma congenito, condivide la sua prospettiva sull’arte e sul mondo. Distingue tra chi ha avuto la possibilità di vedere e chi no, sottolineando come la memoria visiva permetta di “vedere un film nel suo cervello”. Per lui, il mondo è musica e le sensazioni uditive evocano immagini.

Parla della sua esperienza con la scultura e dei musei tattili. Racconta di aver utilizzato e costruito tavole tattili per la riabilitazione di pazienti emiplegici, anticipando tecniche oggi standardizzate.

Evidenzia il “guaio della cecità” che non è la perdita della vista in sé, ma i pregiudizi degli altri che limitano la vita sentimentale e lavorativa. Racconta di essere dovuto andare all’estero per apprendere tecniche riabilitative negate in Italia a causa della sua cecità.

Conclude, dopo aver menzionato i suoi 80 anni e la sua attività lavorativa, sottolineando come la percezione del mondo da parte di chi non vede sia un tema molto ampio.

La Musica e la Disabilità Sensoriale (Professor Stefano Ragni):

Il Professor Ragni, dopo un breve aneddoto personale legato a problemi di vista, si concentra sul rapporto tra musica e non vedenza.

Cita il “tactus” nel canto gregoriano come forma primordiale di “tattilismo” musicale per mantenere il tempo.

Ricorda l’ammirazione per un suo amico non vedente al conservatorio che suonava il pianoforte in modo eccellente.

Porta l’esempio storico di Maria Theresia von Paradis, musicista non vedente del XVIII secolo, amica di Mozart e Salieri, che imparò la composizione attraverso meccanismi tattili. Molte sue composizioni sono purtroppo andate perdute.

Racconta la trama del romanzo “Sinfonia Pastorale” di André Gide, dove una ragazza non vedente viene introdotta al mondo attraverso la musica, con un finale tragico.

Conclude annunciando un intermezzo musicale con Nino Rosa.

Temi Comuni e Conclusioni:

Dai sorgenti audio emergono diversi temi ricorrenti:

- L’impatto della perdita sensoriale: Le testimonianze personali evidenziano le profonde trasformazioni nella vita quotidiana e la riscoperta del valore di cose semplici.

- L’importanza del supporto sociale e dell’inclusione: La disabilità viene definita come un problema di interazione con il mondo esterno, sottolineando il ruolo cruciale di un ambiente accogliente e privo di barriere (non solo fisiche ma anche attitudinali e sociali).

- Il ruolo della riabilitazione e delle tecnologie assistive: Vengono presentate diverse strategie e strumenti per migliorare l’autonomia e la qualità di vita delle persone con disabilità sensoriale. Le nuove tecnologie, in particolare, offrono prospettive promettenti.

- L’arte come mezzo di espressione, connessione e conoscenza: Il tatto, la musica e le arti visive vengono esplorate come canali alternativi di percezione e interazione con il mondo, capaci di superare i limiti imposti dalla disabilità sensoriale. Il tattilismo nell’arte e la sua applicazione pedagogica e riabilitativa vengono particolarmente evidenziati.

- La necessità di diritti e servizi adeguati: Il Presidente della Lega del Filo d’Oro sottolinea la discrepanza tra le leggi esistenti e la loro effettiva implementazione, evidenziando la continua lotta per il riconoscimento dei diritti e la disponibilità di servizi necessari.

- La forza d’animo e la resilienza: Le testimonianze e le storie presentate dimostrano la capacità delle persone con disabilità di reagire, trovare nuove forme di espressione e contribuire alla società.

In conclusione, il meeting ha offerto una panoramica ricca e sfaccettata sul tema della disabilità sensoriale, evidenziando le sfide ma anche le opportunità offerte dall’ingegno umano, dal supporto sociale e dalla creatività artistica. La testimonianza diretta delle persone coinvolte, unita alla competenza degli esperti, fornisce spunti di riflessione importanti per promuovere una società più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

No responses yet